Déclassement : le mot est aujourd’hui sur toutes les lèvres et sous toutes les plumes, c’est la crainte ultime des classes moyennes. Cette angoisse sourde, qui taraude un nombre croissant de Français, repose sur la conviction que personne n’est « à l’abri », que tout un chacun risque à tout moment de perdre son emploi, son salaire, ses prérogatives, en un mot son statut. En rendant la menace plus tangible, les crises portent cette anxiété à son paroxysme.

Source de concurrence généralisée et de frustrations, cette peur est en train de devenir l’énergie négative de notre société. Pour Éric Maurin : les salariés qui occupent des emplois stables ne sont guère plus menacés de perdre leur emploi aujourd’hui qu’hier. Parmi les jeunes sortis de l’école depuis moins de cinq ans, par exemple, 7% des diplômés du supérieur étaient au chômage en 2008, pas plus qu’en 1981 et plutôt moins qu’en 1987 (10%). Et ceci bien, qu’entre-temps, leur nombre ait presque triplé, suite à la démocratisation de l’accès aux études supérieures.

Ils n’occupent pas des emplois plus précaires et de moindres niveaux que ceux que les générations antérieures à diplôme similaire. En effet 15% d’entre eux occupaient un emploi d’ouvrier ou d’employé en 2005, la même proportion qu’au début des années 1980, et presque toujours ces emplois étaient en contrat à durée indéterminée (CDI), comme dans les années 1980 (le contrat à durée déterminée n’a été autorisé qu’en 1979).

Si le déclassement – “ ce phénomène de rupture qui conduit un individu à perdre sa position sociale, ” – n’est objectivement pas plus important aujourd’hui qu’il ne l’était il y a trente ans, la peur du déclassement, elle, a considérablement progressé.

Car les conséquences entraînées lorsque survient le déclassement se sont fortement aggravées. Celui qui perd son emploi stable risque fort de stagner dans le chômage ou de devoir renoncer à un emploi de qualité. Ceux qui sont en emploi temporaire sont confrontés à la précarité et supportent l’essentiel des ajustements, tandis que ceux qui arrivent sur le marché du travail jouent les paratonnerres ou les supplétifs, surtout s’ils ne sont pas pourvus en diplômes.

Aussi, chacun cherche à obtenir ce statut protecteur ou tremble de le perdre. Les travailleurs ont peur de perdre leur emploi, les jeunes ont peur de ne pas en trouver, les familles ont peur que leurs rejetons ne décrochent pas le diplôme qui leur ouvrira les portes du marché du travail, les couches aisées ont peur de la concurrence des couches sociales moins favorisées dans la course aux titres scolaires. Même les jeunes fonctionnaires, souvent surdiplômés car s’étant rabattus sur des emplois publics quand le privé n’embauchait plus, ont peur de voir les avantages statutaires rognés et de subir ainsi une double peine.

La peur du déclassement est donc le prix à payer dans une société qui privilégie les statuts protecteurs. Comment la réduire? Certainement pas en supprimant ces derniers, mais en réduisant les inégalités qu’ils engendrent. Ce livre pose un vrai problème: protéger l’emploi plus que les parcours est source de profondes inégalités.

Car la France est, selon Maurin, une «société à statut», où certains sont plus protégés que d’autres. En tête les CDI, mais aussi les employés des grands groupes, les diplômés des grandes écoles et, évidemment, les fonctionnaires. Or à chaque récession, explique le chercheur, on renforce encore leur filet de sécurité. Le risque de déclassement est donc moins grand, mais l’accès à ce statut protecteur pour tous les autres est aussi plus difficile.

Ce qui nourrit la peur. Et cette peur désorganise la société, plus que le déclassement lui-même. C’est elle qui fait des ravages, en poussant les classes moyennes et aisées à multiplier les stratégies pour assurer la réussite scolaire de leurs enfants. C’est elle qui fait s’accrocher à un emploi dans lequel on n’est pas très heureux plutôt que de prendre un poste moins protégé. Elle aussi qui fait qu’en 1993 les jeunes diplômés se sont précipités vers la fonction publique, ce qui pourrait se reproduire en 2009 ou 2010.

Pour éliminer cette peur, Eric Maurin propose une option plutôt libérale pour un économiste classé à gauche : réduire les inégalités de statut entre les contrats de travail. Il plaide aussi pour donner à chaque personne à 18 ans un capital formation «qui permettrait de rendre moins irréversibles les sanctions scolaires et moins angoissante la perspective d’un licenciement». Un programme intéressant, mais peut-être pas suffisant pour soulager l’angoisse des fameuses classes moyennes. Alternatives Économiques et Nouvel Obs

Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Eric Maurin publie La Peur du déclassement (La République des idées / Seuil, 2009, ISBN 978.2.02.100240.9, 10,50 € – 94 p) un essai sur les peurs françaises.

[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/xao5di_la-peur-du-declassement-les-blocage_news_[/dailymotion]

Entretien avec l’auteur

Pourquoi le déclassement est-il devenu la préoccupation majeure en France ?

La peur du déclassement est ressentie par l’ensemble de la société, y compris par les classes moyennes et supérieures, celles qui ont le plus à perdre. Cette peur est la conséquence de politiques publiques qui, depuis cinquante ans, ont systématiquement privilégié la protection de ceux qui ont déjà un emploi plutôt que le soutien de ceux qui n’en ont pas. Progressivement s’est constitué un rempart de droits sociaux entre les salariés à statut (CDI) et la précarité sociale.

L’aspect positif, c’est que les salariés en place ont été de mieux en mieux protégés. L’aspect négatif, c’est que cette barrière est devenue de plus en plus difficile à franchir pour tous les autres. Les salariés à statut en ont bien conscience qui craignent plus que tout de tomber de l’autre côté de la barrière. Plus les statuts sont protégés, moins souvent on les perd, mais plus on perd quand ils disparaissent.

Comment a émergé cette société de statut ?

Dans notre vieille société hiérarchique, la dignité sociale est historiquement attachée à la conquête et à la conservation d’un statut. C’est un phénomène qui n’a guère d’équivalent dans les pays anglo-saxons ou scandinaves. Ce qui a changé depuis l’Ancien Régime, c’est que les statuts ne s’héritent plus de père en fils, mais doivent se reconquérir à chaque génération, au terme d’une lutte généralisée.

Dans un tel contexte, chacun commence sa vie avec la crainte de ne jamais trouver sa place, et la finit avec l’angoisse de voir les protections chèrement acquises partir en fumée ou ne pas pouvoir être transmises à ses enfants. Une telle société est particulièrement difficile à transformer, parce que toute réforme paraît léser une génération au profit d’une autre.

L’angoisse scolaire n’a jamais été aussi forte. Pourquoi ?

On fait un contresens total lorsqu’on avance que la valeur des diplômes se serait réduite. C’est l’inverse: jamais les diplômes n’ont été aussi déterminants pour l’obtention de statuts au sein de la société. En 2008, le chômage parmi les diplômés du supérieur est inférieur à 10%. Pour les non diplômés, il monte à 50 %, soit un écart de 40 points. La différence n’était que de 10 points au milieu des années 1970.

L’impératif de ne pas échouer à l’école est devenu écrasant. L’enjeu de la compétition scolaire n’a jamais été aussi élevé, les diplômes ont pris une valeur exorbitante. C’est particulièrement angoissant pour les familles.

Pourquoi les jeunes sont-ils les premiers touchés lors des crises en France ?

L’attachement d’une société aux statuts et aux rangs a pour contrepartie la relégation des nouveaux arrivants. Or, les nouveaux arrivants, ce sont les jeunes. Avant de s’assurer une place sur le marché du travail et dans la société, ils ont toujours dû patienter. Le paradoxe est qu’une fois arrivés au pied de l’échelle sociale, les jeunes eux-mêmes défendent ce système. C’est ainsi que j’analyse le refus du CPE en 2006 : les jeunes ne voulaient surtout pas qu’on dévalue ce qu’ils cherchaient tant à obtenir.

La fonction publique est à l’abri des risques de déclassement. Pourtant, la peur du déclassement y est aussi très forte. Pourquoi ?

La crise de 1993 est la première à frapper la France après qu’elle a massifié son enseignement secondaire et supérieur. On assiste alors à une augmentation, limitée mais bien réelle, du chômage des diplômés. Craignant un déclassement irréversible, une génération entière de diplômés se tourne alors en masse vers la fonction publique pour sécuriser ses investissements scolaires.

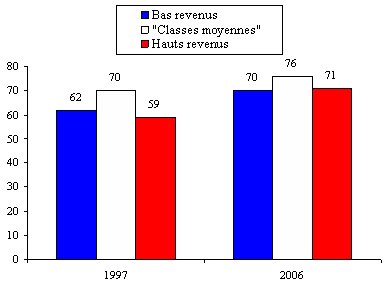

Dans les années qui précèdent 1993, 10 % à peine des diplômés allaient dans le public; après 1993, la proportion grimpe à 50 %. Cet afflux crée un formidable embouteillage et accroît fortement la proportion de jeunes surdiplômés dans l’administration. Face à la récession, une génération a échangé ses diplômes non pas contre une qualification, mais contre une protection. Cela portait en germe le risque d’une radicalisation, notamment parmi les classes moyennes du public.

Pour quelles raisons ?

Tout projet de réforme de l’État sera désormais perçu comme une remise en cause intolérable d’un statut légitimement et chèrement acquis. Les effets seront durables.

Par exemple, le mouvement social de 1995 : on se trompe si on interprète ce mouvement comme le cri de détresse de personnes qui auraient perdu leur statut social. C’est au contraire la mobilisation de salariés, particulièrement de fonctionnaires, qui savent qu’ils ont atteint un objectif très précieux et qui mettent toute leur force pour défendre cet acquis. Le Monde